茅の輪飾りを玄関に飾るとき、「いつまで置いておけばいいの?」と迷ったことはありませんか。

茅の輪飾りは日本の伝統行事「大祓(おおはらえ)」に由来し、家族の無病息災や厄除けを願う神聖なものです。

しかし、飾る意味や正しい時期、方角、さらに役目を終えた後の処分方法を知らないと、本来のご利益を十分に受けられないかもしれません。

この記事では、茅の輪飾りを玄関に飾る正しい意味から、飾る期間の目安、方角の考え方、そして処分・保管方法までをわかりやすくまとめました。

さらに、ミニサイズや紙製タイプの扱い方も紹介しているので、住宅事情に合わせて取り入れたい方にも役立ちます。

この記事を読めば、「茅の輪飾りは玄関にいつまで?」という疑問がすべて解決し、安心して伝統を生活に取り入れられるようになります。

茅の輪飾りを玄関に飾る意味とは?

茅の輪飾りは、古くから日本で伝えられてきた厄除けの風習です。

玄関に飾ることで家族の健康や無病息災を願う意味が込められています。

ここでは、茅の輪飾りの由来と、玄関に飾ることで得られるご利益について見ていきましょう。

茅の輪飾りの由来と歴史

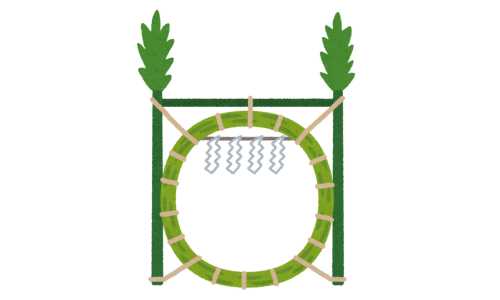

茅の輪(ちのわ)は、古代から伝わる「大祓(おおはらえ)」という神事で用いられてきました。

大祓は半年ごとに行われる儀式で、人々の罪や穢れを祓い清めるものです。

神社では大きな茅の輪が設けられ、人々はそれをくぐることで心身を清めるとされてきました。

この伝統を家庭に取り入れたのが、玄関に飾る小さな茅の輪飾りです。

つまり茅の輪飾りは、家そのものを神社の結界のように守る役割を担っているのです。

| 項目 | 意味 |

|---|---|

| 由来 | 大祓の儀式から派生 |

| 目的 | 無病息災・厄除け |

| 飾る場所 | 玄関や出入口 |

玄関に飾ることで得られるご利益

玄関は家の「顔」であり、外からの気が流れ込む大切な場所です。

そこに茅の輪を飾ることで、外から入ってくる邪気を祓い、良い運気を招くとされています。

茅の輪飾りは家全体のお守りとして機能するため、家族の健康や日々の安心感にもつながります。

ただの飾りではなく、神聖な結界としての意味を持つことを忘れないようにしましょう。

茅の輪飾りは玄関にいつまで飾るのが正解?

「いつまで飾ればいいの?」と迷う人は多いですよね。

実は茅の輪飾りは、行事のタイミングに合わせて期間を決めるのが基本です。

ここでは、夏越の大祓と年越しの大祓に基づいた目安を解説します。

夏越の大祓と年越しの大祓に合わせた期間

茅の輪飾りは、年に2回の大祓に合わせて飾られます。

夏越の大祓は6月30日に行われ、半年間の穢れを祓う儀式です。

一方、年越しの大祓は12月31日に行われ、新しい年を清らかに迎えるための行事です。

それぞれの行事の前後に合わせて、玄関に飾るのが一般的です。

| 行事 | 飾る時期 | 片付け時期 |

|---|---|---|

| 夏越の大祓 | 6月中旬~6月30日 | 7月初旬まで |

| 年越しの大祓 | 12月中旬~12月31日 | 1月上旬まで |

一般的な飾る時期と片付けの目安

一般的には、夏越の場合は6月中旬~7月初旬、年越しの場合は12月中旬~1月上旬が目安です。

長く飾りすぎると役目が薄れると考えられているため、行事が終わったら速やかに片付けましょう。

迷ったときは授与された神社の指示に従うのが最も安心です。

「飾りっぱなし」は避け、区切りを意識することが大切です。

茅の輪飾りの正しい飾り方と方角

茅の輪飾りはただ飾れば良いというものではなく、置き方や方角にも意味があります。

ここでは、南向き・東向きの考え方と、玄関の内側・外側のどちらに飾るべきかを整理します。

南向き・東向きが良いとされる理由

古来より、南や東は「太陽の光が差し込む方角」として縁起が良いとされてきました。

そのため、茅の輪飾りを南向きや東向きに設置すると、より良いエネルギーを取り込むと考えられています。

しかし、現代の住宅事情では必ずしも方角を守るのが難しい場合もあります。

その場合は、無理に方角にこだわるよりも「家族が必ず目にする場所」に飾ることを優先しましょう。

大切なのは方角よりも、丁寧に心を込めて飾ることです。

| 方角 | 意味 |

|---|---|

| 南向き | 太陽のエネルギーを受け取る |

| 東向き | 新しい始まり・成長を象徴 |

| その他 | 生活スタイルに合わせて調整可能 |

内側と外側、どちらに飾るべきか?

伝統的には、玄関の外側に飾るのが基本です。

外からの邪気を家に入れないという意味が込められているためです。

ただし、風雨による劣化を避けたい場合や、マンションの共用部で制約がある場合は内側に飾っても問題ありません。

重要なのは「外側か内側か」ではなく、家族が安心して暮らせるように心を込めて飾ることです。

外でも内でも、気持ちを込めて飾れば効果は変わらないと考えられています。

茅の輪飾りの処分・保管の正しい方法

茅の輪飾りは飾った後の扱い方もとても大切です。

処分の仕方や保管方法を誤ると、せっかくのご利益が薄れてしまうと考えられています。

ここでは、神社に納める方法と自宅で処分する場合の手順を解説します。

神社に納める正式な処分方法

もっとも一般的で安心な方法は、授与していただいた神社に返納することです。

多くの神社では「古札納所(こさつのうしょ)」が設けられており、正月や節分の時期にお焚き上げを行っています。

その際に茅の輪飾りを持参し、感謝の気持ちを込めて納めるのが正式な方法です。

役目を終えた茅の輪は神様にお返しする、という意識が大切です。

| 処分方法 | タイミング |

|---|---|

| 神社の古札納所に納める | 大祓の後、または正月・節分 |

| お焚き上げに出す | 神社で案内がある時期 |

自宅で感謝を込めて処分する場合の手順

近くに神社がない場合や持参できない場合は、自宅で処分する方法もあります。

新聞紙や半紙に包み、塩を振って清めたうえで、燃えるゴミとして出すのが一般的です。

その際は必ず「ありがとうございました」と感謝を伝えることを忘れないでください。

神聖なものをただのゴミとして扱うのは避けましょう。

感謝の気持ちを持つことで、処分もまた祈りの一部になります。

ミニ茅の輪や紙製タイプの扱い方

最近では、従来の大きな茅の輪だけでなく、ミニサイズや紙製の簡易タイプも人気です。

限られた玄関スペースやマンション住まいでも取り入れやすく、インテリア感覚で楽しめるのが魅力です。

ここでは、それぞれの扱い方や再利用の考え方について解説します。

インテリアとしての取り入れ方

ミニ茅の輪や紙製タイプは、コンパクトなので場所を選ばず飾ることができます。

壁や玄関ドアに貼る、棚に立てかけるなど、インテリアに合わせて自由に配置できるのも特徴です。

ただし、軽い素材のものは風で飛ばされやすいので、両面テープや小さなフックを使って固定すると安心です。

小さくても祈願の力は同じなので、心を込めて飾ることが大切です。

| タイプ | 特徴 | 飾り方の工夫 |

|---|---|---|

| ミニサイズ | 場所を取らない、可愛らしいデザイン | 棚や壁に飾る |

| 紙製タイプ | 軽量で扱いやすい | テープやフックで固定 |

再利用はできる?新調するべき?

茅の輪飾りは神職により祈願が込められた神聖なものです。

そのため「基本的には1年限り」で役目を終えると考えられています。

来年も使いたくなるかもしれませんが、再利用はおすすめされていません。

茅の輪は消耗品ではなく、節目ごとに新調するのが正しい扱い方です。

毎年新しい茅の輪を迎えることで、暮らしに新たな気を取り入れることができます。

まとめ|玄関の茅の輪飾りで暮らしを整える

ここまで茅の輪飾りの意味や飾り方、期間、処分の方法について見てきました。

最後にポイントを整理しておきましょう。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 意味 | 無病息災・厄除けを願う伝統の守り |

| 飾る場所 | 玄関の外が基本、内側でも可 |

| 方角 | 南・東が良いが無理せず飾れる場所でOK |

| 期間 | 夏越は6月中旬~7月初旬、年越しは12月中旬~1月上旬 |

| 処分 | 神社に納めるか、塩で清めて感謝を込めて処分 |

| 再利用 | せずに毎年新調するのが理想 |

茅の輪飾りは、単なる玄関の飾りではなく、家族の健康と平穏を願う「祈りの象徴」です。

正しい時期に飾り、役目を終えたら感謝を込めて処分する。

この流れを守ることで、古くからの伝統を生活に取り入れることができます。

玄関の茅の輪飾りは、暮らしに安心と清らかな気をもたらす存在です。

毎年の節目に取り入れて、家族とともに健やかな日々を迎えましょう。